地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁

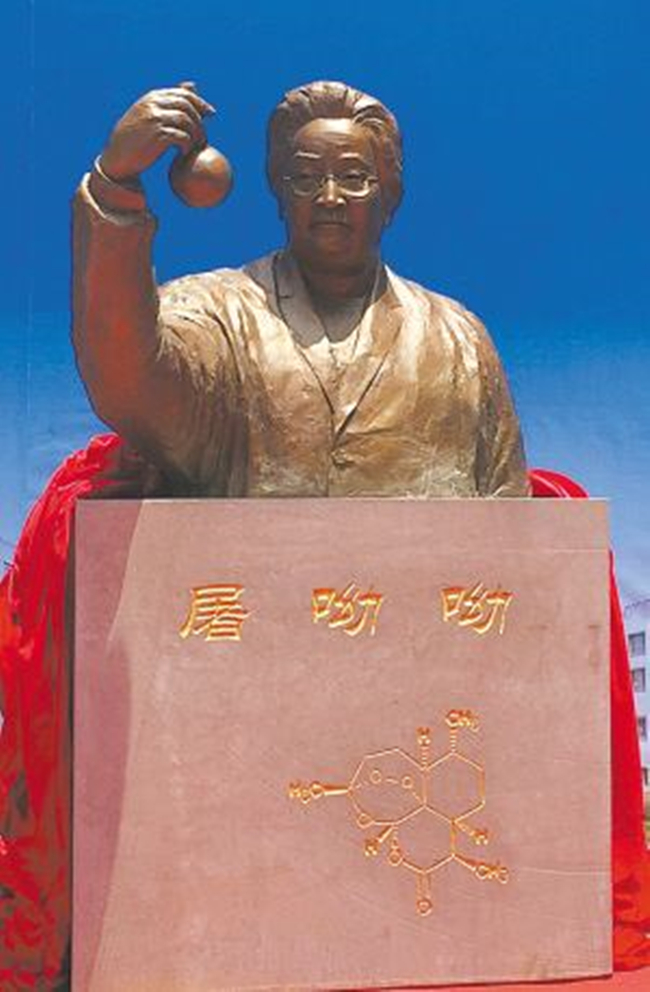

屠呦呦 图片

屠呦呦,女,汉族,中共党员,药学家。1930年12月30日生于浙江宁波,1951年考入北京大学医学院药学系生药专业。1955年毕业于北京医学院(今北京大学医学部)。毕业后曾接受中医培训两年半,并一直在中国中医研究院(2005年更名为中国中医科学院)工作,期间前后晋升为硕士生导师、博士生导师。现为中国中医科学院的首席科学家,中国中医研究院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任,博士生导师,药学家,诺贝尔医学奖获得者,共和国勋章获得者。

多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素。1972年成功提取到了一种分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素。2011年9月,因发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命获得拉斯克奖和葛兰素史克中国研发中心“生命科学杰出成就奖”。2015年10月获得诺贝尔生理学或医学奖,理由是她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。她成为首获科学类诺贝尔奖的中国人。

第一位获诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获诺贝尔生理医学奖的华人科学家。是中国医学界迄今为止获得的最高奖项,也是中医药成果获得的最高奖项。

2017年1月9日获2016年国家最高科学技术奖。2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章。2019年5月,入选福布斯中国科技50女性榜单。2020年3月入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。

早年经历

1930年12月30日,屠呦呦出生于浙江省宁波市,是家里5个孩子中唯一的女孩。“呦呦鹿鸣,食野之苹”,《诗经·小雅》的名句寄托了屠呦呦父母对她的美好期待。

1935年,5岁的屠呦呦被父母送入幼儿园,1年后,进入宁波私立崇德小学初小,成为一名小学生。11岁起就读于宁波私立西小学高小,13岁起就读于宁波私立器贞中学初中,15岁起就读于宁波私立甬江女中初中;

1946年,16岁的屠呦呦不幸染上了肺结核,被迫终止了学业。

1948年2月,休学两年病情好转后,屠呦呦以同等学力的身份进入宁波私立效实中学高中就读;

1950年,进入宁波中学就读高三;

1951年,屠呦呦考入北京大学,在北大医学院药学系学习,专业是生药学;在大学4年期间,屠呦呦努力学习,取得了优良的成绩。在专业课程中,她尤其对植物化学、本草学和植物分类学有着极大的兴趣。

研究经历

1955年,毕业于北京医学院(今北京大学医学部)药学系,分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作;

1956年,全国掀起防治血吸虫病的高潮,她对有效药物半边莲(Lobelia chinensis Lour.)进行了生药学研究;后来,又完成了品种比较复杂的中药银柴胡(Stellaria dichotonia L.var.lanceolata Bge.)的生药学研究。这两项成果被相继收入《中药志》。

1959-1962年,参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班,系统地学习了中医药知识,深入药材公司,向老药工学习中药鉴别及炮制技术,并参加北京市的炮制经验总结,从而对药材的品种真伪和道地质量,以及炮制技术有了进一步的感性认识。后屠呦呦参加了卫生部下达的中药炮制研究工作,是《中药炮炙经验集成》一书的主要编著者之一。

1969年,中国中医研究院接受抗疟药研究任务,屠呦呦任科技组组长。

1969年1月开始,屠呦呦领导课题组从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手,在收集2000余方药基础上,编写了640种药物为主的《抗疟单验方集》,对其中的200多种中药开展实验研究,历经380多次失败,利用现代医学和方法进行分析研究、不断改进提取方法,终于在1971年获得青蒿抗疟发掘成功。

1972年,屠呦呦和她的同事在青蒿中提取到了一种分子式为C15H22O5的无色结晶体,一种熔点为156℃-157℃的活性成份,他们将这种无色的结晶体物质命名为青蒿素。青蒿素为一具有“高效、速效、低毒”优点的新结构类型抗疟药,对各型疟疾特别是抗性疟有特效。1986年“青蒿素”获得了一类新药证书(86卫药证字X-01号)。1979年获“国家发明奖”。

1973年为确证青蒿素结构中的羰基,合成了双氢青蒿素。又经构效关系研究,明确在青蒿素结构中过氧是主要抗疟活性基团,在保留过氧的前提下,羰基还原为羟基可以增效,为国内外开展青蒿素衍生物研究打开局面。

1972年3月,屠呦呦在南京召开的“523”项目工作会议上报告了实验结果。

1973年,屠呦呦合成出了双氢青蒿素,以证实其羟(基)氢氧基族的化学结构,但当时她却不知道自己合成出来的这种化学物质以后被证明比天然青蒿素的效果还要强得多。

1977年3月,以“青蒿素结构研究协作组”名义撰写的论文《一种新型的倍半萜内酯——青蒿素》发表于《科学通报》(1977年第3期)。

1978年,“523”项目的科研成果鉴定会最终认定青蒿素的研制成功,按中药用药习惯,将中药青蒿抗疟成分定名为青蒿素。

1979年,任中国中医科学院中药研究所副研究员;

1980年,被聘为硕士生导师。

1981年10月,在北京召开了由世界卫生组织等主办的国际青蒿素会议上,屠呦呦以首席发言人的身份作《青蒿素的化学研究》的报告,获得高度评价,认为“青蒿素的发现不仅增加一个抗疟新药,更重要的意义还在于发现这一新化合物的独特化学结构,它将为合成设计新药指出方向”。

1985年,任中国中医科学院中药研究所研究员。

1992年“双氢青蒿素及其片剂”获一类新药证书(92卫药证字X-66、67号)和 “全国十大科技成就奖”。

1992年,针对青蒿素成本高、对疟疾难以根治等缺点,发明出双氢青蒿素(抗疟疗效为前者10倍的“升级版”)。

1995年出席全国劳动模范和先进工作者表彰大会,由国务院授予“全国先进工作者”称号,同年以“中国政府代表团”代表的身份出席“第四届世界妇女大会”并再次出席全国科学技术大会;

2001年,被聘为博士生导师。

2009年,屠呦呦编写的《青蒿及青蒿素类药物》出版。

2011年11月15日,中国中医科学院在京举行“2011年科技工作大会”。会上授予屠呦呦中国中医科学院杰出贡献奖,奖励屠呦呦青蒿素研究团队100万元人民币。

2016年1月,新晋诺奖得主、中国中医科学院屠呦呦研究员在青蒿素抗疟研究之后,研究该药治疗新适应症——红斑狼疮开展临床试验的审批有了巨大进展,在国家食品药品监督管理总局领导的支持下,按照新药审批的有关办法,扩大适应症申请已获得了北京市申请号,并报送食品药品监管总局药品审评中心。

经过三年多科研攻坚,屠呦呦团队在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面终获新突破,最终找到新的治疗应对方案:一是适当延长用药时间,由三天疗法增至五天或七天疗法;二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物,疗效立竿见影。

2019年8月29日,中国中医科学院青蒿素研究中心在北京大兴奠基。工程建成后将为屠呦呦领衔的中国中医科学院青蒿素研究中心提供更加坚实的科研条件和后备保障基础,助力青蒿素研究中心打造高水平、高标准、高层次、全面覆盖青蒿素研究支撑体系的现代化中药科研平台、开放的抗疟及青蒿素研究学术交流平台和全国乃至亚洲地区抗疟新药评价核心基地。

获得诺奖

2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女药学家、中国中医科学院中药研究所首席研究员屠呦呦与威廉·坎贝尔和大村智获2015年诺贝尔生理学或医学奖。这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界迄今为止获得的最高奖项。理由为她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

2015年12月7日下午,2015年诺贝尔生理学或医学奖得主、中国科学家屠呦呦在瑞典卡罗林斯卡医学院用中文发表《青蒿素的发现:传统中医献给世界的礼物》的主题演讲。

华人大奖

2016年2月14日,获“感动中国”2015年度人物。

2016年3月,屠呦呦获影响世界华人终身成就奖。

2017年1月9日,国务院授予屠呦呦研究员国家最高科学技术奖。

2018年12月18日,党中央、国务院授予屠呦呦同志改革先锋称号,颁授改革先锋奖章,并获评“中医药科技创新的优秀代表”。

2019年1月14日,英国广播公司(BBC)发起“20世纪最具标志性人物”票选活动公布的“科学家篇”名单中,中国首位诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦成功进入候选人名单。

2019年8月27日,公示为“共和国勋章”建议人选。

2019年9月17日,国家主席习近平签署主席令,授予屠呦呦“共和国勋章”。

2019年10月22日,屠呦呦获2019年度联合国教科文组织-赤道几内亚国际生命科学研究奖。

医药研究

1969年,中国中医研究院接受抗疟药研究任务,屠呦呦领导课题组从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手,在收集2000余方药基础上,编写了640种药物为主的《抗疟单验方集》,对其中的200多种中药开展实验研究,历经380多次失败,利用现代医学和方法进行分析研究、不断改进提取方法,终于在1971年获得青蒿抗疟发掘成功。

1972年,从该有效部分中分离得到抗疟有效单体,命名为青蒿素。青蒿素为一具有“高效、速效、低毒”优点的新结构类型抗疟药,对各型疟疾特别是抗性疟有特效。

1973年,为确证青蒿素结构中的羰基,合成了双氢青蒿素。又经构效关系研究,明确在青蒿素结构中过氧是主要抗疟活性基团,在保留过氧的前提下,羰基还原为羟基可以增效,为国内外开展青蒿素衍生物研究打开局面。

1978年,青蒿素抗疟研究课题获全国科学大会“国家重大科技成果奖”;

1979年,青蒿素研究成果获国家科委授予的国家发明奖二等奖;

1984年,青蒿素的研制成功被中华医学会等评为“建国35年以来20项重大医药科技成果”之一;

1986年,“青蒿素”获得了一类新药证书(86卫药证字X-01号);

1992年,双氢青蒿素被国家科委等评为“全国十大科技成就奖”;

1992年,“双氢青蒿素及其片剂”获一类新药证书(92卫药证字X-66、67号)。

2003年,“双氢青蒿素栓剂”、青蒿素制成口服片剂获得《新药证书》,分别为国药证字H20030341和H20030144。

在北医有关部门支持下,已将双氢青蒿素用于治疗红斑狼疮和光敏性疾病。已获国家食品药品监督管理局的“药物临床研究批件”(2004L02089)和中国发明专利(专利号:ZL 99103346.9)。经临床100例疗效初步观察,总有效率94%,显效率44%。

1997年,双氢青蒿素被卫生部评为“新中国十大卫生成就”;

2011年9月,青蒿素研究成果获拉斯克临床医学奖。获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命”。

2015年获得诺贝尔生理学或医学奖。

《时代周刊》人物

2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”

2020年3月,入选《时代周刊》100位最具影响力女性人物榜。

人才培养

1980年聘为硕士生导师,2001年聘为博士生导师,已培养硕士毕业生4名,博士毕业生1名(王满元)。

1 .屠呦呦,楼之岑.半边莲的生药学研究.见:中药鉴定参考资料(第一集).北京:人民卫生出版社,1958:252-260.

2 .屠呦呦,银柴胡.见:中国医学科学院等主编.中药志(第二册).北京:人民卫生出版社,1959:520-526.

3 .屠呦呦.中药鉴别经验的学习心得.中医杂志,1962,(6):32-35.

4 .卫生部中医研究院中药研究所、药品生物制品检定所合编.中药炮炙经验集成.北京:人民卫生出版社,1963.

5 .青蒿素结构研究协作组.一种新型的倍半萜内酯——青蒿素.科学通报,1977,(3):142.

6 .刘静明,倪慕云,樊菊芬,屠呦呦等.青蒿素(Arteannuin)的结构和反应.化学学报,1979,37(2):129-142.

7. Qinghaosu antimalaria coordinating research group.Antimalaria studies on qinghaosu.Chinese Medical Journal,1979,92(12):811-816.

8 .青蒿研究协作组.抗疟新药青蒿素的研究.药学通报,1979,14 (2):49-53.

9. 中国科学院生物物理研究所青蒿素协作组.青蒿素的晶体结构及其绝对构型.中国科学,1979,(11):1114-1128.

10 .屠呦呦.抗疟新药——青蒿素.世界发明,1981,(1):6.

11. 屠呦呦,倪慕云,钟裕蓉等.中药青蒿素化学成分的研究(Ⅰ).药学学报,1981,16(5):366-370.

12 .屠呦呦,倪慕云,钟裕蓉等.中药青蒿的化学成分和青蒿素衍生物的研究(简报).中药通报,1981,6(2):31.

13 .Tu You-you,Ni Mu-yun,Zhong Yu-rong,et al.Studies on the constituentsof artemisia annua PartⅡ.Planta Medica,1982,44:143-145.

14. 肖永庆,屠呦呦.蒿属中药南刘寄奴脂溶性成分的分离鉴定.药学学报,1984,19(12):909-913.

15. 吴崇明,屠呦呦.蒿属中药化学成分的研究(Ⅱ)——艾叶脂溶性成分的分离鉴定.中药通报,1985,10(1):31-32.16 .吴崇明,屠呦呦.白莲蒿化学成分研究.植物学通报,1985,3(3):34-37.

16 .屠呦呦,尹建平,吉力等.中药青蒿化学成分的研究(Ⅲ).中草药,1985,16(5):8-9.

17. 吴崇明,屠呦呦.蒿属中药化学成分的研究(Ⅱ)——邪蒿脂溶性成分的分离鉴定.中草药,1985,16(6):2-3.

18. 屠呦呦,朱启聪,沈星.中药青蒿幼株的化学成分研究.中药通报,1985,10(9):35-36.

19 .肖永庆,屠呦呦.中药南刘寄奴化学成分研究.植物学报,1986,28(3):307-310.

20 .屠呦呦.继承发扬祖国医药学,为国争光.中西医结合杂志,1986,(6):174-177.

21. 屠呦呦.中药青蒿的正品研究.中药通报,1987,12(4):2-5.

22. 肖永庆,毕俊英,刘晓宏,屠呦呦.地丁化学成分的研究.植物学报,1987,29(5):542-536.

23 .屠呦呦,陈妙华.苦杏仁的炮制研究.中药通报,1987,12(7):23-28.

24. 屠呦呦,张衍箴,张定媛等.青蒿.见中国医学科学院等主编《中药志》(第四册).北京:人民卫生出版社,1988:441-449.

25 .尹建平,屠呦呦.南牡蒿化学成分的研究.中草药,1989,20 (4):5-6.

26 .屠呦呦,《青蒿及青蒿素类药物》,北京:化学工业出版社,2009.

人物传记

2015年12月10日,由人民出版社出版的《屠呦呦传》开始首发在宁波书城举行。该书还将推出日文版、阿文版。首发式上,人民出版社总编辑辛广伟与宁波市委副书记余红艺共同为《屠呦呦传》新书揭幕。屠呦呦唯一的博士生王满元,受其嘱托参与了整本书的编写过程。

这本传记中,分“呦呦初鸣”“向医而行”“矢志寻蒿”等6个部分。全书通过对她本人和家人、同事、同窗、学生等的探访,以及130余幅她本人珍藏的照片,为读者展现了一位杰出女科学家成长、学习和工作的独特经历。书中大部分内容为首次披露,包括许多关于她生活、成长、爱情的故事细节。

《屠呦呦传》,《屠呦呦传》编写组,三联书店(香港)有限公司,2016年1月;

《屠呦呦传》,《屠呦呦传》编写组,人民出版社,2015年12月;

母校纪念

效实中学屠呦呦铜像

2015年10月,呦呦高中母校宁波效实中学的各地校友会共同倡议为屠呦呦塑立铜像,并将自筹制作资金。屠呦呦塑像确定由著名雕塑家、南京油画雕塑院院长王洪志塑制作,塑像将放置在效实中学校园内。

2016年06月06日,屠呦呦铜像在宁波效实中学揭幕。

效实中学屠呦呦铜像

宁波中学屠呦呦陈列室

为庆祝屠呦呦的成就,屠呦呦母校宁波中学为她专门建立了个人陈列室,“揭秘”高中往事。2015年12月9日,宁波中学屠呦呦陈列室正式开放。宁波中学老师告诉记者,通过前期搜集,学校整理了大量史料,陈列室内收录了大量屠呦呦与青蒿素、与宁中、与家乡、与诺奖等内容,同学及老师可以更加全面深入了解屠呦呦校友。除了毕业照、成绩记录外,陈列馆还展示了学校对屠呦呦的高中同学和老师的采访,揭开了屠呦呦的高中往事。

屠呦呦塑像

广药神农草堂屠呦呦塑像

2018年11月7日,广药集团神农草堂中医药博物馆树立屠呦呦塑像,弘扬科学精神和中医药文化。

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

【中国茶叶博物馆】图为位于浙江省杭州 ...

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

解放军疗养院

解放军疗养院

【解放军疗养院】解放军疗养院之一。

解放军疗养院

解放军疗养院

解放军医院中药 ...

解放军医院中药 ...

【解放军医院中药房】品种齐全的解放军 ...

解放军医院中药房

解放军医院中药房

解放军总医院一 ...

解放军总医院一 ...

【解放军总医院一角】位于北京的解放军 ...

解放军总医院一角

解放军总医院一角

解放军高原骆驼 ...

解放军高原骆驼 ...

【解放军高原骆驼医疗队】解放军高原骆 ...

解放军高原骆驼医疗队

解放军高原骆驼医疗队

解放军卫生人员 ...

解放军卫生人员 ...

【解放军卫生人员冰峰救护】解放军卫生 ...

解放军卫生人员冰峰救护

解放军卫生人员冰峰救护

特重武器上海的 ...

特重武器上海的 ...

【特重武器上海的医学防护】特重武器伤 ...

特重武器上海的医学防护

特重武器上海的医学防护

特重武器伤害防 ...

特重武器伤害防 ...

【特重武器伤害防护的生物试验】特重武 ...

特重武器伤害防护的生物试验

特重武器伤害防护的生物试验

吴咸中工作照

吴咸中工作照

【吴咸中工作照】吴咸中,辽宁新民人。 ...

吴咸中工作照

吴咸中工作照

火箭发射场卫生 ...

火箭发射场卫生 ...

【火箭发射场卫生保障】解放军卫生人员 ...

火箭发射场卫生保障

火箭发射场卫生保障

地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁