地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁

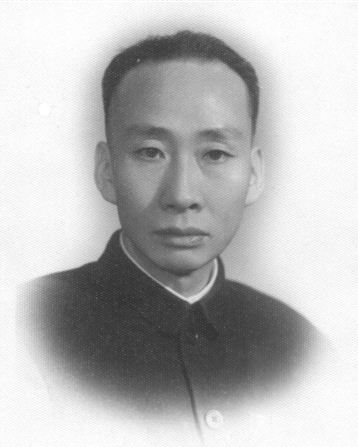

任应秋 图片

任应秋,当代著名中医学家、中医教育家。出生于四川省江津县(今重庆市江津区),4岁即就读私塾,及长,入江津县国医专修馆攻读经学,其间曾求学于经学大师廖季平。当时廖季平已年逾七旬,甚喜其聪敏好学,故悉心指点,并传授治学之法,使任应秋在治经学、训诂学、考据、目录等方面打下扎实基础,为以后研究中医学奠定了文学方面的根底。现已有多部论著。在中医文献的整理研究和中医理论的研究方面成绩卓著。率先创立了“中医各家学说”学科,在《内经》的研究上取得成就,为中医学术理论的提高和中医事业的发展作出了突出贡献。

任应秋,字鸿宾,1914年8月5日生于四川省江津县。4岁即就读私塾,及长,入江津县国医专修馆攻读经学,其间曾求学于经学大师廖季平。当时廖季平已年逾七旬,甚喜其聪敏好学,故悉心指点,并传授治学之法,使任应秋在治经学、训诂学、考据、目录等方面打下扎实基础,为以后研究中医学奠定了文学方面的根底。

17岁时,任应秋毕业于江津县国医专修馆,开始医学生涯,其祖父又聘请了当地著名老中医刘有余到家中为其教授中医典籍,并设立济世诊脉所,免费为当地群众看病,同时也积累临床经验。在以后3年时间里,学完了《素问》、《灵枢》、《伤寒论》、《金匮要略》、《难经》、《神农本草经》、《脉决》等中医学理论著作,并有了一定实践经验。1936年,任应秋在上海中国医学院读书期间,有幸见到当时上海地区名医丁仲英、谢利恒、曹颖甫、陆渊雷、陈无咎诸前辈,并一一虚心求教,受益匪浅,开阔了知识领域和学术眼界,使学业大进。翌年,因抗日战争开始,祖国危亡在即,任应秋不得不返回四川家园,自设诊所,行医治病。并凭借其文史知识,执教中学。

40年代,任应秋任《华西医药杂志》主编,同时从事中医文献的整理研究工作。早在1937年,任应秋即发表了第一篇论文。同年,为了反对南京国民政府歧视消灭中医的政策,还发表了题为《教育部不准中医学校立案是何道理》的文章,为中医事业的发展大声疾呼。到了其任《华西医学杂志》主编期间,更不断发表学术论文,并于1944年完成了第一部医学著作《仲景脉法学案》,次年,《任氏传染病学》问世,1947年,《中医各科精华》(第一集)出版,使其学识才华渐为医界所知。

中华人民共和国建立后,任应秋受到政府的重视与任用,1950年被任命为江津县医务工作者协会副主任,并当选为江津县第一届人民代表大会代表;1952年,又应聘出任重庆市中医进修学校教务主任和市中医学会秘书长,并被选为重庆市人大代表;1957年被调至北京中医学院任教。于1984年11月17日在北京逝世。

创立新学科

任应秋执教北京中医学院后,集前贤及自身研究中医之经验体会,认为欲造就大批高级中医人才,必须师百家之长,集前人理论与经验之大成。经过数年的努力研究,1959年撰写了《各家学说及医案选》,介绍了历代著名医学家的学术思想与经验,并附以验案印证。该书首先在北京中医学院的本科生中使用,受到普遍欢迎,后经卫生部批准将各家学说正式列为高等中医院校本科大学生的必修课程,并由他主编了第一版《宋元明清各家学说及医案选》。1964年在原教材的基础上,进行了全面补充与修订,又增写了总论部分,从中医理论体系的形成到各家学说的演变与发展作了系统的分析,提出了中医发展史上存在四大学术流派,即以刘完素为首的河间学派,以张元素为代表的易水学派,宗法张仲景《伤寒论》的伤寒学派和明清时期发展起来的温热学派。所选医家由原来的22人,增加至39人,并附有原著74篇,更名为《中医各家学说讲义》,是全国高等中医院校二版统编教材,收到了良好的教学效果。

1980年,经20年的潜心研究,他对中医学术流派有了更深刻的认识,提出了医学发展史上存在着7大医学流派,即医经、经方、河间、易水、伤寒、温病和汇通等学派。他认为历史上医学流派的肇始并非在金元,而当断于先秦。指出了医学流派的判定,当以师承授受与学术争鸣为依据。这些新的观点,在中医学界引起了反响,推动了对中医学的深入研究。他主编的全国高等中医学院教材《中医各家学说》第三版,即以7大医学流派为主线,包括基础理论和临床各家学说在内,共分别介绍了上自战国,下至民国时期的11个时期,105位医学家,全书共约60万字,可谓集历代著名医家学术经验和学术思想之大成。是书出版之后,日本汉医学界立即全文翻译。1984年5月,他在重病中,再次主持了新版《中医各家学说》教材的编审工作。在“中医各家学说”这一学科领域中,任应秋是国内当之无愧的学科创立者和带头人。

精研理论

任应秋一生阅读了大量中医古籍,尤其重视对中医典籍著作的理论研究,毕生致力于中医理论的发掘、整理、提高,并且作出了突出的成绩。

他一直坚持认为,中医学术中不仅有着丰富的临床经验,而且有它自身相当完整的理论体系。针对社会上存在的“中医没有理论”,“中医不科学”等观点,他深刻指出,中医学是一门经过了几千年亿万人民实践检验的科学,为中华民族的繁衍昌盛作出过巨大贡献,实践证明,“道经千载更光辉”,中医不单有它系统的理论体系,而且中医理论中包含着深刻的整体观念、唯物论和辩证法,这种自然形成的中医理论体系,有着科学、合理的内涵。这正是中医中最宝贵的部分。1978年他在《光明日报》发表了题为《培养高水平的中医理论骨干》的文章指出:“目前当务之急是如何发掘中医宝库中的理论,并加以整理提高的问题”。并建议首先培养一支精通中医理论的高水平骨干队伍。办法是无论中医学院的在校学生,还是西医学习中医班,都必须认真学习几部中医经典著作,只有这样才具备发掘中医理论的能力,才能完成发掘整理提高中医理论的艰巨任务。

任应秋一贯倡导学习中医古典著作,打好中医基本功。从1961年至1964年,他连续在《中医杂志》及其他医学刊物上发表古典医著学习辅导的文章10余篇,系统地介绍了中医典籍《内经》、《难经》、《伤寒论》、《金匮要略》、《神农本草经》,以及有关温病、方剂、脉法、针灸方面的知识及其学习方法,读者多受教益。这些内容后经重辑,更名为《学习中医典籍七讲》收入《任应秋论医集》中。

任应秋历来重视经典中医著作的学习与研究,而且卓有成就。以对《内经》的研究为例,他综合唐代王冰以下历代研究《内经》医家的研究方法,分为校勘、注释、类分研究和专题发挥诸家,高度概括了前人的研究成果,从而归纳出《内经》的学习思想和理论体系,指出《内经》一书主要包括了脏腑、经络、病机、病证、诊法、辨证、治则、针灸、方药、养生10个方面,而其理论体系的主要内容则可以脏腑(包括络经)、病机、诊法(包括四诊)、治则四大方面来概括,并将其研究的10个专题,撰成论文名为《内经十讲》,是其数十年研究《内经》的心血结晶,已成为现代研究《内经》的主要参考资料之一。为了便于研究《内经》,他晚年又组织编写《内经章句索引》,成为中国历史上第一部研究《内经》的大型工具书。

发掘中医学

任应秋精通经史,有扎实的文史哲诸方面的基本功。学习、研究古代文献在同代人中间具有得天独厚的条件。他自述,其学习全靠14年治经学的文字功底,并列举中国历史上卓有成就的医家,无不精通经史而治医有成就。因此,他强调指出,要想学好中医必须突破古代语言文字关,他说:“文以载道,各种道,包括医道在内,总是要通过文字来表达的。文以治医,医以文传,中医就存在于浩瀚的中医典籍之中”。早在1962年,任应秋与当代著名中医学家秦伯未、李重人、于道济、陈慎吾共同上书卫生部,提出“对修定中医学院教学计划的几点意见”,其中之一就强调中医学院的学生必须突破文字关,建议加强医古文教学。这一建议,对中医教育和中医学的继承、发展具有特殊意义与深远影响。尔后,他亲任医古文教研室主任,使北京中医学院的医古文教学水平不断提高。为了推动全国中医院校医古文教学研究的开展,在其不断关怀和倡导下,中华全国中医学会医古文研究会于1981年6月正式成立,任应秋被推举为研究会会长,从而开创了医古文教学、科研工作的新局面。

继承发扬中医学的重要问题是大量中医古籍文献亟待整理。任应秋以其远见卓识,敏锐地意识到这一工作的重要性。1975年5月他在《人民日报》发表了《中医文献亟待整理》一文,指出中医药文献书籍超过万种,这些丰富的文献资料是中医药学伟大宝库的重要内容,无论从传统应用,还是从现代医学的科学发展来看,对这些文献资料都应当努力发掘整理、提高,但具有整理古籍能力的老专家相继谢世,所剩无几,尤其是既具有中医知识又精通训诂学知识的专家目前殆成空白。“卫生领导当局若不重视,迫不及待地把这一工作抓起来,估计10年以后要对中医工作进行整理,那时的难度将是不堪设想的”。他还开诚布公地进言:“亡羊补牢,犹未为晚”,“时间至可贵,一失不可再”。建议立即成立中医文献整理出版委员会筹建中医出版机构,制定明确的近期和远期计划,有步骤地开展工作。他本人更是身体力行,早在1964年,就从事中医古籍的整理校勘工作。首先校勘了金元名医张元素《医学启源》,1979年又以元版本进行了补校,使这部长期以来鲜为人见的名著刊行于世。1982年主编了大型工具书《内经章句索引》,继而又主持中医经典著作《伤寒论》的校刊,以及主编全国合作的《中医名著精华》,大型类书《中医十大经典类编》等,有的因身体状况而未能完成。

中日交流

任应秋不独是研究《内经》的专家,而且对张仲景的《伤寒论》、《金匮要略》也极有研究。晚年更集一生研究之学力,进一步深入研究仲景之学,为弘扬仲景之学,促进中日学术交流作出贡献。1980年应日本东洋医学研究会之邀东渡日本,以《中医学基础理论六讲》为题,进行学术交流。鉴于日本汉方医学界推崇张仲景《伤寒论》,并在仲景学术思想研究方面独具特色,任应秋此次日本之行还促成了1981年北京第一届张仲景学术思想研讨会的召开。1982年,在张仲景的故里南阳市又召开了张仲景学术研讨会。全国研究张仲景学说的专家有300余人云集南阳,日本的两个代表团应邀参加了大会,任应秋被推举为大会执行主席之一。这些活动促进了国内外对仲景学说的进一步研究。

在张仲景的故里南阳市,有一所明代纪念张仲景的医圣祠,1959年,曾进行修复,在“文化大革命”中又遭破坏。1976年以后,当地政府及有关部门要求修复此祠,任应秋对此举大力支持,多方呼吁,促成了1982年医圣祠第一期修复工程胜利竣工,使得首届仲景学说讨论会在医圣祠召开。1981年冬,为庆祝医圣祠重葺并张仲景研究会成立,任应秋以五言古诗纪念张仲景,表达了他对张仲景学术的重视与弘扬精神,诗云:

仲景医中圣,伤寒发宏论。上以疗君亲,下以救万姓。博采众方书,素难为龟镜。皇皇十六卷,言精而意蕴。三阴与三阳,平脉以辨证。三百九七法,足以概诸病。一百十二方,变化无穷尽。汉季兵燹多,文献遭蹂躏。江南秘不传,思邈抱怨恨。幸有王叔和,魏晋太医令。祖述大圣人,殷勤求古训。遗编赖以传,薪火续余烬。远被扶桑国,多纪善考证。矢志崇古方,明辨而笃信。庚申来南阳,宫墙仰万仞。乃见庙倾颓,满目荒凉甚。可钦诸地委,大力为整顿。鸠工以修葺,祠宇复幽峻。研究所建立,规划已订定。绝学赖以彰,循序而渐进。古义与新知,无一非学问。继承斯发扬,攀登勤为径。愿与诸君子,砥砺共驰骋。振兴中医学,且为万世庆。

这篇发自肺腑的诗文,由任应秋手书汉隸镌刻成碑,矗立在南阳市医圣祠群碑之中。

培养人才

任应秋从事中医教育凡30年,受诲于其门下者数以千计。从50年代前期,就授课重庆市中医进修学校,到50年代后期,在北京中医学院执教于中医教学研究班,从一届又一届本科中医药毕业生走上工作岗位,到各家学说、内经、医学史、医古文4个专业的研究生的成长,他都倾注了自己的心血。

数十年如一日,任应秋始终执教在第一线,先后主讲过医古文、内经和各家学说3门课程,讲课时旁征博引,深入浅出,运用自己渊博的知识,将古奥的中医理论传授给青年一代,深受学生的欢迎。1978年以后,他同时招收各家学说、内经、医古文、医学史4个专业的研究生,数年间先后培养了3批共10余人。他还是国内中医界为数不多能够指导两个专业博士研究生的导师,因病终未招收,尝以为憾。在其主持各家学说、医学史教研室工作期间,对于中青年教师严格要求,亲自随班听中青年教师讲课,亲手为他们逐字逐句修改讲稿,甚至为了提高青年教师的板书写字水平,要求他们每天写毛笔字,而且亲自批改。现在,他所培养的中年教师,有的已成为学科的带头人。

晚年,他除了完成繁重的教学、科研、指导研究生等工作外,还在中医及学术界兼任很多工作,并积极抽时间承担校内学术讲座,校外学术报告及外地讲学等工作,以高龄之躯尽全力为培养中医人才默默奉献。1980年,为了圆满完成赴日本讲学的任务,在盛暑之季,挥汗伏案书写《中医基础理论六讲》8万余言,每日工作10余小时,终于使这一讲稿圆满完成。

任应秋对于学生,从来都是以诚相待,有问必答,循循善诱,诲人不倦,不仅传授知识,而且传授治学方法。数十年的辛勤耕耘,使桃李满园尽芬芳,学生遍及全国各地。其学生中有的已成为颇有名气的教授、主任医师,一大批已成为医疗,科研,教学骨干。

高超医术

任应秋不仅中医理论造诣精深,而且医术精湛,临床治病既善用经方,时方,又灵活变通,并创立新方,兼取众家临床经验之长。如1975年山西省某军区干部卢某因患十二指肠球部溃疡,手术后腹泻不止,少则一日七八次,多则一日10余次,多方求治,屡服中西药物无效,经年未愈。先生诊之,处以赤石脂禹余粮汤加缩砂仁、石榴皮,药仅4味,服4剂而泻止。或问何以速效,答曰:“《伤寒论》有云:利不止,医以理中与之,利益甚。理中者,理中焦,此利在下焦,赤石脂禹余粮汤主之。患者腹泻得于手术后,所伤在肠,是肠气不能固涩,正合利在下焦之候。故用赤石脂,禹余粮固涩肠气,加缩砂仁、石榴皮以助之。此先圣之成法,余别无新义”。以此可知其运用经方之妙,没有对经典著作的深入研究,是难以尽快取效的。

又一黄姓女青年,年21岁,自6岁因病高烧之后,即患尿急频失禁,缠绵15个春秋,服多种西药罔效。任应秋诊其脉沉细有力,询问其症口渴喜冷饮,溲黄有热感,察其舌正赤无苔,检其前所用之方多为补益固涩之品,遂断为肾虚热郁之候,前服补益固涩之剂误之久矣。立方黄柏4钱,知母6钱,肉桂5分,连服6剂,小便已能自己控制,惟仍有急迫感,继服6剂即完全恢复正常。15年之痼疾,竟愈于旬日之间。或问:“既云热郁为病,何用辛热之肉桂。任应秋解释说:“《内经》云:‘通因通用,热因热用’,此之谓也”。如此之病,足以证明其对中医理论之纯熟,认证之准确,用药之灵活。

中风乃常见的难治之证,任应秋对于中风从阴阳两方面辨别,认为中风证有阴虚与阳虚两大证型,据此自制豨莶至阴汤以治阴虚中风,豨莶至阳汤以治阳虚中风,临床用之甚效。

任应秋为中医理论与临床,为中医教育事业奋斗一生,光明磊落,虽历经坎坷磨难,仍坦率直言,为事业奋斗。1960年他与几位中医专家上书卫生部,对改进中医院校的教学提出中肯意见,即有名的“五老上书”,因而在“文化大革命”中倍受迫害。但是“文化大革命”10年过去之后,他又为抢救中医、改进教学大声疾呼,直率进言,这不仅反映了其无私无畏的品格,而且体现了他对祖国和人民的热爱,表现出他对中医事业的献身精神。

另一方面,任应秋敢于解剖自己,对自己一分为二地看待。就其学术思想及其发展演变而言,前半生推崇陆渊雷,追求科学化,为中医学的发展而探索。自从“系统学习,全面掌握,整理提高”的方针确定后,则致力于继承发扬中医学,并取得了卓越的成就。对于这一历史过程,他十分客观地看待自己。在其晚年编辑《任应秋论医集》时,诚恳地在自述中说:“就所存者,略为审视,前一时期多无保留价值,后期作品,仅选其中颇有一得之见者,编辑成册,命曰《论医集》”。并自我反思说:“即治学无论怎样勤奋,如果没有正确的指导思想,必然是事倍功半,甚至劳而无功,得不到好的结果。我在50余年中,勤奋一生,而先后效果迥然不同,至今犹值得我深思”。

任应秋一生治学不倦,为中医事业发展而献身。愈到晚年,其报国之心愈切,曾赋诗云:“报国日已短,爱国情倍切,欲使百废兴,惟有争朝夕”。又曾作联语云:“一息尚存,此志不容稍懈,四化艰巨,决心勇往直前”。在自己的办公室中写下“自强不息”以自勉。先生终因积劳成疾,志未酬身先去。临终前,他留下遗言,将自己一生积存的5000余册书全部献给北京中医学院,为此,学院建立了“任应秋献书陈列室”以志纪念。其夫人聂荣秀遵遗嘱,将捐书奖金3万元献给学院建立了任应秋基金会,以奖励在中医学中学有所成者。

1.《任应秋医学讲座文集》

《任应秋医学讲座文集》(下简称“文集”)集合了任应秋在20世纪60年代以后的重要系列讲座文稿,这些文稿或据任应秋生前的手稿整理、或据任应秋讲座录音整理,主要内容包括:学习中医典籍七讲、中医学基础理论六讲、针灸学四讲、《内经》十讲、中医各家学说五讲等五部分内容。其中“中医各家学说五讲”大部分是从未曾发表的讲稿中辑出的。“文集”从学术演讲的角度,展示了任应秋从事中医学术研究的主要领域和成果,及其在中医学研究中的重要学术思想和治学之经验,无论对资深的中医学研究者、临床医生,还是对初学中医的学子,以及对中医学感兴趣的国际学者,都具有重要的启发和学习拓导意义。继承和发扬中医学,始终是中医业界的主旋律,尽管在今天这样一个现代科技高度发达的环境中,如何继承和发扬中医学仍旧是中医学术发展的瓶颈问题,始终困扰我们的一个重要的原因就是“方法学”问题,什么样的方法才适合对中医学的研究,从而有效地推动其学术的发展呢?

2 任应秋.伤寒论语译.上海:上海卫生出版社,1957

3 任应秋.金匮要略语译.上海:上海科学技术出版社,1959

4 任应秋主编.中医各家学说及医案选讲义(宋元明清).北京:人民卫生出版社,1961

5 任应秋.病机临证分析.上海:上海科技出版社,1963

6 任应秋点校.医学启源,北京:人民卫生出版社,1978

7 任应秋主编.中医各家学说(中医专业用).上海:上海科学技术出版社,1980

8 任应秋.如何学习中医经典著作,兰州:甘肃人民出版社,1981

9 任应秋.运气学说.上海:上海科学技术出版社,1982

10 任应秋.阴阳五行.上海:上海科学技术出版社,1960

11 任应秋主编.内经章句索引.北京:人民卫生出版社,1986

12 任应秋.任应秋论医集.北京:人民卫生出版社,1984

13 任应秋.从头学习全面继承打下发扬祖国医学遗产的坚固基础.中医杂志,1958

14 任应秋.医学流派溯洄论.北京中医学院学报,1981

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

【中国茶叶博物馆】图为位于浙江省杭州 ...

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

解放军疗养院

解放军疗养院

【解放军疗养院】解放军疗养院之一。

解放军疗养院

解放军疗养院

解放军医院中药 ...

解放军医院中药 ...

【解放军医院中药房】品种齐全的解放军 ...

解放军医院中药房

解放军医院中药房

解放军总医院一 ...

解放军总医院一 ...

【解放军总医院一角】位于北京的解放军 ...

解放军总医院一角

解放军总医院一角

解放军高原骆驼 ...

解放军高原骆驼 ...

【解放军高原骆驼医疗队】解放军高原骆 ...

解放军高原骆驼医疗队

解放军高原骆驼医疗队

解放军卫生人员 ...

解放军卫生人员 ...

【解放军卫生人员冰峰救护】解放军卫生 ...

解放军卫生人员冰峰救护

解放军卫生人员冰峰救护

特重武器上海的 ...

特重武器上海的 ...

【特重武器上海的医学防护】特重武器伤 ...

特重武器上海的医学防护

特重武器上海的医学防护

特重武器伤害防 ...

特重武器伤害防 ...

【特重武器伤害防护的生物试验】特重武 ...

特重武器伤害防护的生物试验

特重武器伤害防护的生物试验

吴咸中工作照

吴咸中工作照

【吴咸中工作照】吴咸中,辽宁新民人。 ...

吴咸中工作照

吴咸中工作照

火箭发射场卫生 ...

火箭发射场卫生 ...

【火箭发射场卫生保障】解放军卫生人员 ...

火箭发射场卫生保障

火箭发射场卫生保障

地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁