地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁

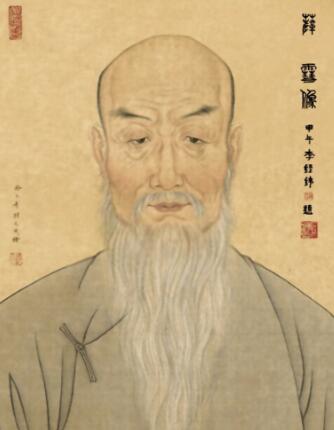

薛雪 图片

薛雪(1681~1770)字生白,号一瓢,又号槐云道人、磨剑道人、牧牛老朽。江苏吴县人,与叶桂同时而齐名。早年游于名儒叶燮之门,诗文俱佳,又工书画,善拳技。后因母患湿热之病,乃肆力于医学,技艺日精。薛雪一生为人,豪迈而复淡泊,年九十岁卒。故也知薛雪并非专一业医者,但他于湿热证治特称高手,所著《湿热条辨》即成传世之作,于温病学贡献甚大。又尝选辑《内经》原文,成《医经原旨》六卷(1754)。唐大烈《吴医汇讲》录其《日讲杂记》八则,阐述医理及用药;另有《膏丸档子》(专刊稿)、《伤科方》、《薛一瓢疟论》(抄本)等。

薛雪,字生白,自号一瓢,吴县(今江苏苏州)人,生于康熙二十年(一六八一年),卒于乾隆三十五年(一七七○年)。薛雪自幼好学,颇具才气,所著诗文甚富;工画兰,善拳勇,博学多通。乾隆初年,两征博学鸿词科,均不就。因母多病而悉心研医,博览群书,精于医术,尤长于温热病。著《湿热条辨》,该书对湿热之辨证论治有进一步发挥,丰富并充实了温热病学的内容,对温热病的发展有相当贡献。

乾隆年间,与薛氏齐名的还有名医叶天士,两个皆精于医道,俱擅治温病,惟彼有相轻之嫌,常互相攻击。据传,历史上曾有“扫叶庄”与“踏雪斋”这一杏林传闻。事情是这样的:有个更夫患水肿病,求薛氏诊治,薛氏认为该患已病入膏肓,便推辞未治。更夫回家时,晕倒在路旁。正巧被叶天士发现,经过诊查,认为该病是因为更夫常年受有毒的蚊香熏染而成,经精心调治后病愈。更夫将此事告之众人,一时间州城里人人皆晓。薛氏得知后,对叶天士又嫉妒又恼火,深感体面有失,声誉受毁,遂决计与叶氏比个雌雄,以挽回面子。为此,自名所居为“扫叶庄”,并手书匾额悬挂门首。此事被叶氏得知,极为愤怒,本来二人就互不相让,此时更是怒火上冲,立即应战,草书横匾“踏雪斋”于书斋门首,以表对薛雪绝不示弱。正在两者跃跃欲试,准备争个高低上的时候,叶氏的老母忽然病倒,虽经叶氏精心医治,仍不见好转,叶氏深为焦虑。薛氏的家弟与叶氏平日要好,便将叶母的病情告诉了薛雪,薛氏详知病情后,认为其病毒阳明经证,非重用白虎汤不能扑灭其熊熊之火,生石膏须用至二斤方能奏效。薛弟将哥哥的意见告与叶天士,叶氏方恍然大悟,急煎重剂白虎汤,服后果然病痊。事后,叶氏非常佩服薛氏的医术,便将往日的积怨一抛,主动登门拜访薛雪,薛氏倍受感动,深感内疚,当即摘下“扫叶庄”那块横匾,表示了歉意。从此,两位名家互相学习,共同研究,同为祖国医学的温病学说做出了重大贡献。

据载,薛氏曾孙东来出“日讲杂记”八则,载于《吴医汇讲》二卷,并述薛氏事迹,谓薛氏不屑以医见,故无成书,年九十而殁。世传有《湿热条辨》者,首刊于舒松摩《医师秘笈》中,凡三十五条,谓为薛雪作。但亦有医家(如王孟英)认为《医师秘笈》的著者尚难确定。薛氏认为:“湿热之为病,不独与伤寒不同,且与温病大异。温病乃少阴、太阳闹病,湿热乃阳明、太阴同病也。又说:“湿热以阳明太阴为多。中气实则在阳明,中气虚则在太阴,病在二经之表者,多兼少阳三焦,病在二经之里著,多兼厥阴风木。故本证易耳聋、干呕、发痉厥。”此说为薛氏创见,值得注意。薛氏在《湿热条辨》中,阐述了湿热本证。所谓本证也就是湿热病经常出现的几个主要症状,是辨识湿热病的提纲。即:“始恶寒,后但热不寒,汗出胸痞,舌白或黄,口渴不引引。”薛氏除对温热病有精辟的论述外,还认为张介宾著《类经》,半信半疑,未能去华存实。又认为《内经》既非圣经贤传,何妨割裂段,于是重为阐述。

湿热病是外感热病中的—大类型,是由于既感受湿邪,又感受暑热之邪,则成湿温。也有由于湿邪久留伏而化热,成为湿热之邪交织,而为湿温者。这种病的发生,与季节有很密切的关系。在长夏初秋之际,气候溽暑,既热且湿,湿中生热,人处于这样的自然环境之中,身体虚弱者往往容易成病,而成湿温。湿温为病,既有湿邪,又有热邪。湿性黏滞,热性炎炽。二者相合,邪热由于湿邪的粘滞而难以消除,湿邪则由热邪的驰张而弥漫上下,致使病情十分严重。正如薛雪总结说:“夫热为天之气,湿为地之气。热得湿而愈炽,湿得热而愈横。湿热两分,其病轻而缓;湿热两合,其病重而速。”

湿热病邪的侵犯途径和侵犯部位,不同于其他外感病。薛氏将湿热病的侵犯途径归纳为三个方面。一者,有少数病人邪气是从皮毛侵入。薛氏这—看法,不同于吴又可、叶天士的温邪上受的观点,只强调温邪从口鼻而入。二者,大多数患者,邪气是从口鼻而入。这一点又同于温病学家的观点,但又有所不同。盖温病则邪从口鼻而入,伤于心肺。而湿热病邪虽然也从口鼻而入,但所伤脏腑则主要在脾与胃。因为脾土属太阴,主湿而恶湿,湿邪最易伤脾。阳明胃为阳土之脏,水谷之海,主燥而恶燥,易于化火。因此,病变多在于此。其三,邪气从上而受,既不在脾,又不在胃,而是侵犯膜原。薛氏十分重视脾胃盛衰在湿热病发病过程中的作用,指出脾虚湿盛是湿热病产生的内因条件。

薛氏认为,湿热本证的主要表现为:始恶寒,后但热不寒,汗出胸痞,舌白或黄,口渴不引饮。湿热表证,薛氏将其分为三种,一为湿邪伤表,一为湿邪在肌肉,—为湿热侵及经络。所谓湿邪伤表者,是指湿邪阻遏于人体卫阳之表。可见恶寒、无汗、身重、头痛、胸痞、腰疼等表现。此时,当散在表之湿,故用藿香、香薷、羌活、苍术皮、薄荷、牛蒡子等。湿邪伤及阳明肌肉,症见恶寒、发热、汗出、身重、关节痛、胸痞、腰痛等,治用滑石、大豆黄卷、茯苓皮、苍术皮、藿香叶、鲜荷叶、白通革、桔梗等。若湿邪侵入人体经络脉隧,见有四肢牵引拘急,甚则角弓反张、口噤等,宜用鲜地龙、秦艽、威灵仙、滑石、苍耳子、丝瓜络、海风藤、酒炒黄连等。若属湿邪偏盛于里,又分为不同情况。有湿滞阳明者,见有舌苔遍体白、口渴之象,宜用辛开之法,使上焦得通,津液得行,选用厚朴、草果、半夏、干菖蒲等。有湿困太阴者,见有恶寒,面黄、口不渴、神倦、四肢懒、脉沉弱、腹痛下利等,治宜温脾阳、化湿浊,药仿缩脾饮(缩砂仁、乌梅肉、煨草果、炙甘草、干葛、白扁豆)、大顺散(甘草、干姜、杏仁、干姜)、来复丹(硝石、硫黄、五灵脂、青皮、陈皮)等。

若湿热阻遏膜原,见有寒热如疟的表现,可选用吴又可疏利膜原之法,仿达原饮,选用柴胡、厚朴、槟榔、草果、藿香、苍术、半夏、干菖蒲、六一散等。若湿热并重于里,见有舌尖红,舌根白苔,说明湿邪留滞,但渐化热,治疗则一方面化湿,一方面清热。而对于热邪偏盛于里者,则当以清热泄热为急务,辨明热邪在气、在营、在血之不同,而借助叶天士之法论治。若湿热充斥三焦,由于湿性粘滞,易阻遏气机,故宜从三焦分证施治。对于湿热阴伤者,薛氏选用鲜生地、芦根、生首乌、鲜稻根等品,既可复胃中津液,又可泄热祛邪。对于湿热阳虚者,比如,由于暑伤元气,使肺气不足,而见咳嗽,气短倦怠,口渴多汗,脉虚欲绝者,可用人参、麦冬、五味子等以益气生脉。若中气不足,使升降失常,症见病后数日,呕吐泄泻一时并至,脾气大虚,中气不支者,可选用生麦芽、莲子心、扁豆、苡仁、半夏、甘草、茯苓等温中健脾。总之,薛氏对湿热病的各种证型与临床变化,条分缕析,进行了很好的总结。

薛雪对湿热病的研究,突出了湿邪与热邪相合为病的特点,抓住了湿热二邪轻重不同的要害,并结合脏腑、三焦、表里等辨证方法,使之融为一体,解决了湿热病的证型辨析,有利于临床应用。在治疗上,虽然有温化、清泻、清热祛湿诸大法,同时又有补阳、益气、养阴、生津诸法的配伍,然其用药时时注意到清热不碍湿,祛湿不助热,扶正不碍祛邪,祛邪当注意扶正等方面。治疗不拘泥于固定成方,体现了湿热病治疗的特点,成为后世治疗湿热病的规矩,影响极其深远。

著有《湿热条辨》。

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

【中国茶叶博物馆】图为位于浙江省杭州 ...

中国茶叶博物馆

中国茶叶博物馆

解放军疗养院

解放军疗养院

【解放军疗养院】解放军疗养院之一。

解放军疗养院

解放军疗养院

解放军医院中药 ...

解放军医院中药 ...

【解放军医院中药房】品种齐全的解放军 ...

解放军医院中药房

解放军医院中药房

解放军总医院一 ...

解放军总医院一 ...

【解放军总医院一角】位于北京的解放军 ...

解放军总医院一角

解放军总医院一角

解放军高原骆驼 ...

解放军高原骆驼 ...

【解放军高原骆驼医疗队】解放军高原骆 ...

解放军高原骆驼医疗队

解放军高原骆驼医疗队

解放军卫生人员 ...

解放军卫生人员 ...

【解放军卫生人员冰峰救护】解放军卫生 ...

解放军卫生人员冰峰救护

解放军卫生人员冰峰救护

特重武器上海的 ...

特重武器上海的 ...

【特重武器上海的医学防护】特重武器伤 ...

特重武器上海的医学防护

特重武器上海的医学防护

特重武器伤害防 ...

特重武器伤害防 ...

【特重武器伤害防护的生物试验】特重武 ...

特重武器伤害防护的生物试验

特重武器伤害防护的生物试验

吴咸中工作照

吴咸中工作照

【吴咸中工作照】吴咸中,辽宁新民人。 ...

吴咸中工作照

吴咸中工作照

火箭发射场卫生 ...

火箭发射场卫生 ...

【火箭发射场卫生保障】解放军卫生人员 ...

火箭发射场卫生保障

火箭发射场卫生保障

地址:广州市海珠区赤岗红卫路靖晖街6号电话:13250521771 杨生

传真:020-37674468Email:webmail@guoyixiaozhen.com

CopyRight by ©2023www.tcm360.comAll Rights Reserved国医小镇

国医小镇文化旅游(广州)有限公司粤ICP备12079369号

本站信息仅供参考不能作为诊断及医疗的依据

国医小镇

健康养生,百病不愁